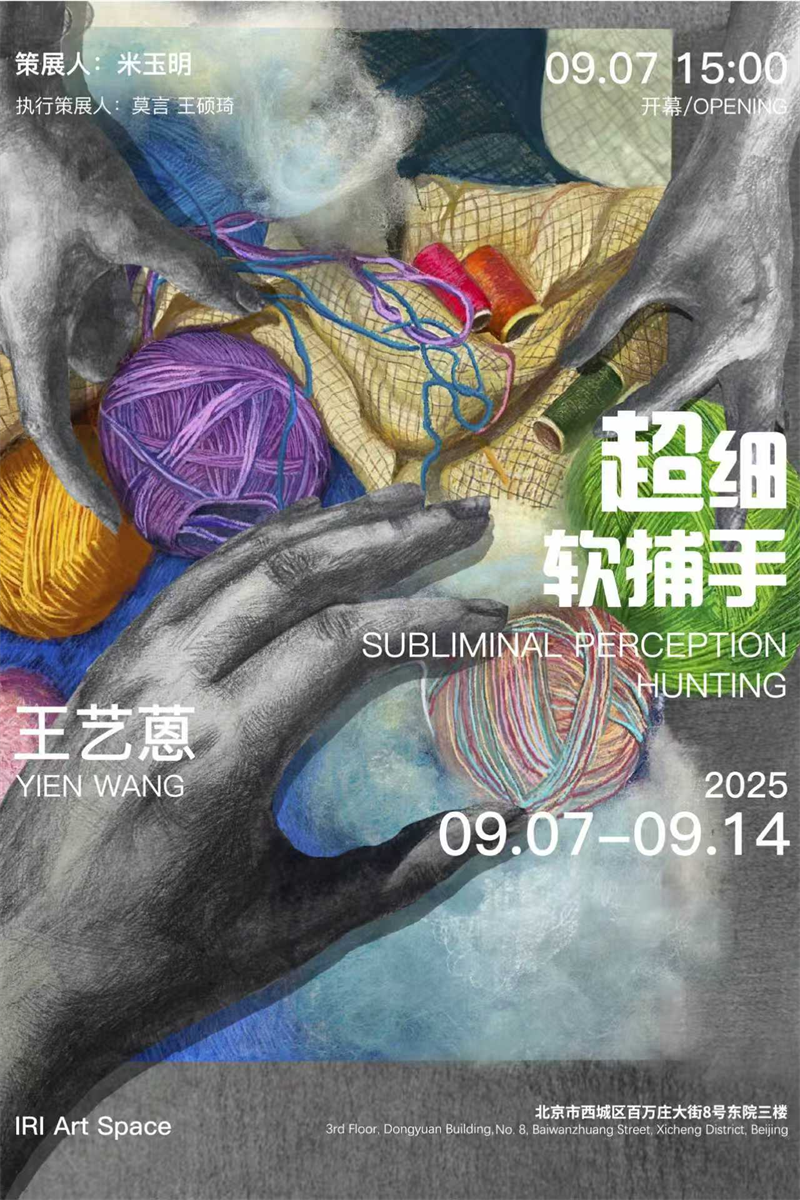

《超·细·软-捕手》王艺蒽艺术个展正式开幕— — 一场让“看不见的世界”现形的感官漫游

2025-09-09 11:24

“世界一直用很小的幅度演出——今天,把眼睛调到最细腻的频道。”

— —王艺蒽

【艺术家介绍】

(王艺蒽)

王艺蒽,北京市朝阳区人朝分实验学校,一位天生的“生活观察者”——她以自己独特的视角,观察着身边的生活琐事与细节。从第一次拿起画笔,她从未被“标准答案”束缚。她可以天马行空般地绘制自画像,也可以关注社会现象并用画笔表达自己的看法。她的作品里没有复杂的技巧,却藏着最珍贵的“真诚”——不刻意模仿,不迎合潮流,只将自己眼里的“小世界”原原本本地呈现出来。

2025年9月7日 —— 9月14日,艾利艾艺术空间将把展厅变成一场15 分钟的感官通道。小艺术家王艺蒽携9幅绘画作品,将“看不见的细节”放大为可见的视觉语言,在三维空间中引爆一场“阈下感知大爆发”。

(展览现场)

立体作品破界:小番茄自画像与棉布毛线球的创意碰撞

展览中,两幅融合多元材料的立体作品堪称 “视觉焦点”。其中《Self- Portrait》(自画像)打破传统创作框架。王艺蒽将自我面容消解、转译为一颗颜色鲜艳的番茄。画布向外蔓生一圈袖珍园圃:纤毫毕现的苹果切片、蘑菇与花菜如行星环般悬浮,在蔬果的醇熟香气里完成对“我”的重新播种——一颗番茄的寓言,一场关于身份与生长的轻盈诗学。

Self- Portrait

Acrylic on canvas, Clay, Mix Medium

40x50 cm

2023

另一幅立体作品更显创作巧思:她用铅笔勾勒出 3 只姿态各异的手,指尖微微弯曲,正专注地整理毛线球;而画面中点缀着用蓬松的棉布手工棉絮,触感柔软的布料与利落的铅笔线条形成鲜明对比,观众凑近看时,仿佛能感受到手指触碰毛线的温暖质感,立体层次瞬间拉满。

Distortion

Pencil,Oil Pastels, Color Pencil, Cotton

50×30 cm

2023

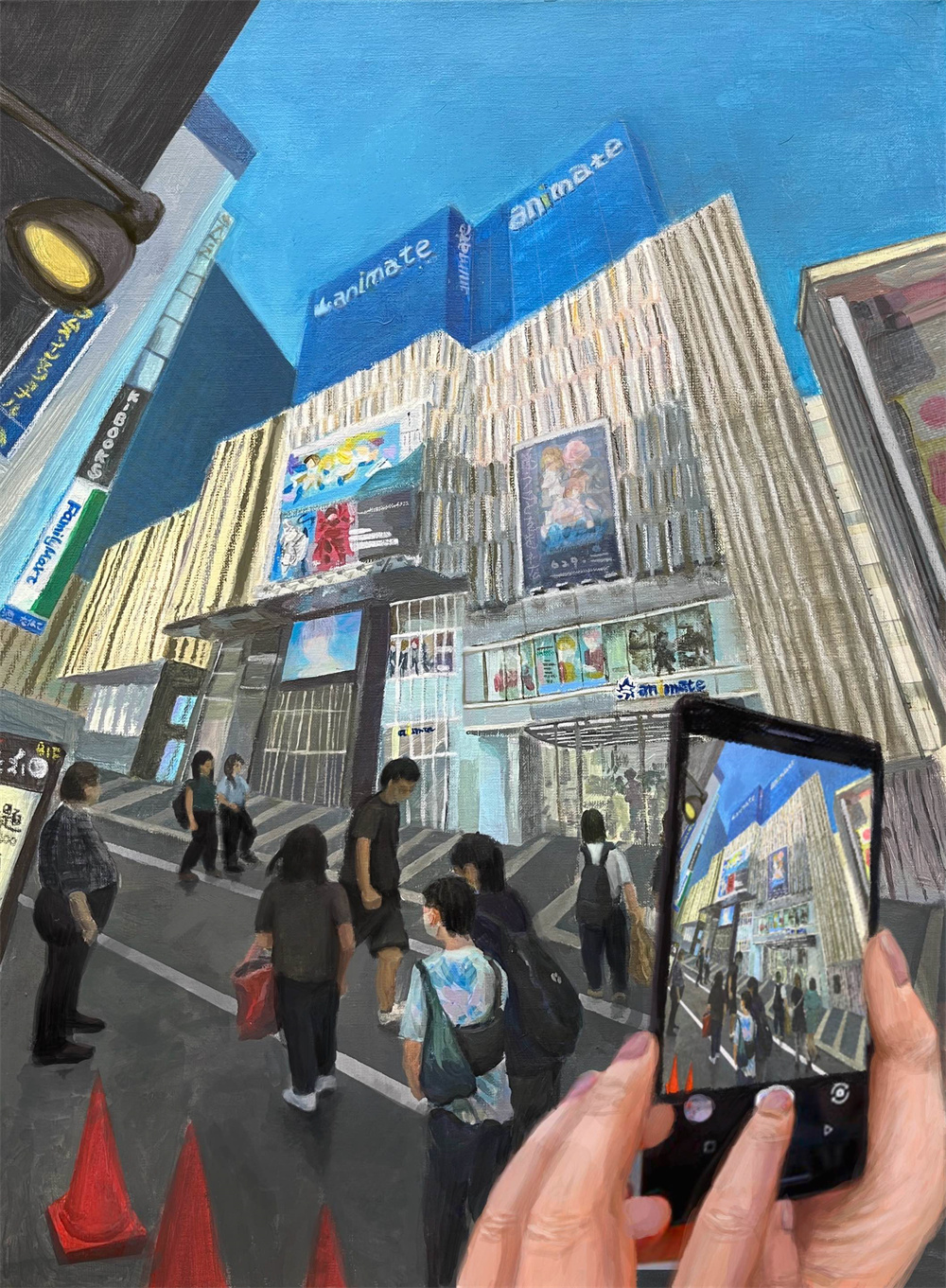

平面画作藏巧思:从街景到树干,记录 “被忽略的美好”

除立体作品外,多幅平面绘画更展现王艺蒽 “超绝的观察力”。《On the Way》(在路上)记录了旅行中的偶然一瞥:画面中是城市里的一个大厦,面前是形式各异的行人,画面右下角是一个持手机的手正在拍摄这一刻艺术家眼中的画面。这样“画中画”以小艺术家独特的视角,被呈现出来。

On the Way

Acrylic on Canvas, Crayon

60×45 cm

2022

还有两幅名为《Untitled》(无题)的作品分别描绘了一场演出与“小狗下午茶” :前者用蓝色系,定格演唱会现场的热烈瞬间 —— 舞台灯光像流星般划过画面,台下观众的荧光棒连成一片星海;后者则是反讽当今社会,名媛拍照打卡的现象。艺术家本人用非人类的世界来表达对“精致的表象”的反讽。

(展览现场)

9 月 7 日开幕邀您赴约:把眼睛调到 “最细腻的频道”

“世界一直用很小的幅度演出 —— 今天,把眼睛调到最细腻的频道。” 这是王艺蒽在创作笔记里写下的话,也成为此次展览的核心理念。在她看来,世界上有太多美好的细节,因为人们行色匆匆而被忽略,而她想做的,就是用画笔把这些 “看不见的细节” 放大。

(展览现场)

在米玉明看来,王艺蒽的作品有着超越年龄的 “真诚” 与 “鲜活”,尤其是《On the Way》里的 “画中画” 设计,让他印象深刻。“她没有简单地画一栋大厦或一群行人,而是加了一只举着手机的手 —— 这只手既是观察者,也是被观察的一部分,一下子让画面有了互动感和叙事感。” 米玉明说,这种巧妙的构思,既体现了孩子对生活的敏锐捕捉,也暗含着对 “记录与观察” 的独特理解,“很多成年人拍照片时会忽略‘拍摄者’本身,而艺蒽却把这个细节放进画里,特别难得。”

(展览现场)

据悉,展览将从 9 月 7 日持续至 9 月 14 日,9 月 7 日下午 3 点的开幕仪式上,王艺蒽还将现场分享创作故事。无论你是艺术爱好者,还是热爱生活的人,都能在这场展览中,找回 “慢下来观察” 的乐趣。

(展览现场)

【策展人】

硕士毕业于中央美术学院

曾任教于中央美术学院、

鲁迅美术学院

中国摄影家协会副教授

获荷兰FOAM(中国区)唯一提名奖

获纽约国际摄影中心(ICP)中国区提名奖

纽约ART GATE GALLERY举办个展《真实与虚幻》司时获得纽约年度“最艺术、最时尚、最先锋”创意大奖。

出版著作《人人都是影像生活家》,摄影业内掀起摄影与当代美学的风潮和讨论

2025年在上海,米玉明最新展览《已经消逝的和将要来临的》盛大开幕,展览内容寓意深远,是对过去的回顾,也是对未来的展望。在这个快速变化的时代,AI技术的崛起、文科教育的削减、情感的技术化,令我们不得不思考:在这一切之下,真正的艺术是什么?