沙粒低吟宇宙箴言:露莎大地艺术的东方哲思图谱

2025-08-03 22:25

“沙是时空的使者,我们只需铺设它起舞的舞台。” ——露莎

当当代艺术在观念漩涡中奔涌,露莎以大地为画布,以沙粒为笔墨,开辟出一条通往存在本质的哲思之路。她的创作超越了媒介的物质性,在沙的聚散嬗变中,构建起一套关于自然、时间与生命的东方诗学体系——恰如蔡国强用火药在夜空篆刻瞬时史诗,露莎的沙粒却在大地低吟永恒的宇宙箴言。

释放控制:自然主体性的终极礼赞

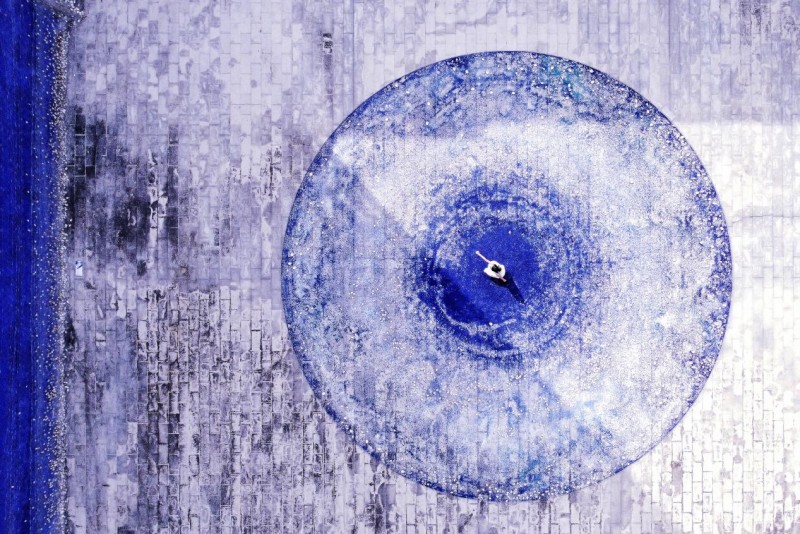

露莎的艺术本质是一场主动的控制权释放。她在盘皇岛大地艺术《宫》的创作中,将精心铺设的彩沙完全交付于自然法则:艺术家在森林空地上勾勒出瞬息万变的流体波纹,当暴雨将色彩冲刷殆尽,作品以“从地母中来,归地母中去”的完整生命周期,演绎了“道法自然”的终极要义——艺术形式的消解,恰是自然秩序的凯旋。露莎的大地行为艺术作品《境·化》在葛麻炮台将这一哲思推向粒子级呈现:漫天粉末随山风起舞,最终沉降于清代炮台的弹痕里。物质完成了从“人为载体”到“自然骨笔”的身份蜕变——微观粒子的自主运动,在此升华为自然本体论的视觉宣言。

二、生态诗学:编织跨感官的生命场域

《回响》在福田美术馆构建了生态知觉的神圣场域。3333只鲍鱼壳悬于渔网,其数量暗合“三生万物”的宇宙生成律;装置激活了三重感官通感:

1. 触觉之维:赤足踏过沙层,足底压力唤醒沉睡的感知,让观者与大地建立直接的身体联结;

2. 听觉矩阵:沙粒摩擦与鲍壳碰撞的声响,交织成一张声波织网,将自然的呼吸转化为可感知的韵律;

3. 神经共振:观者在空间中产生超脱日常的感知扩张,仿佛与沙粒、鲍壳、渔网共同构成了一个有机的生命共同体。

这种跨模态体验,构成了维克多·特纳所言的“仪式性阈限空间”——渔网从“捕捞工具”转化为“生态关系的元隐喻”,人类对海洋的掠夺,在此显现为自我禁锢的当代寓言。

三、流变永恒:消逝作为新生的修辞

露莎以物质嬗变颠覆了固态永恒观。《宫》的暴雨终章,成为怀特海过程哲学的最佳注脚:三年后,盘皇岛的植被仍残留着矿物色素的痕迹。这种不可见的持存,恰如她所言:“消逝是形态转换的修辞”——沙粒的消散,不过是物质以另一种形式回归自然。《荡漾》系列将沙的流动性推向东方美学的极致。电子脉冲驱动彩沙在纽约时代广场巨幕上永续重组,形成没有“完成态”的生成美学。当抽象色块在算法控制下永恒流变,赫拉克利特的箴言获得了当代转译:

“人不能两次踏入同一条河流的真相,实则是河流永远在重塑新的人。”

结语:沙盘中的宇宙显影

当炮台的沙尘悄然渗入青石,当彩沙在植被年轮中延续色彩生命,露莎的沙谕在天地间回响——永恒从未静止,它只是嬗变投下的庄严侧影。

她的艺术实践,为当代东方美学提供了物质化的哲思实证:

1. 自然本体论:通过释放控制权,确立了自然的主体性,让艺术成为自然“自我表达”的工具;

2. 时间辩证法:在瞬逝中揭示永恒的流动本质,打破了“永恒即静止”的传统认知;

3. 生态诗学:以跨感官场域重构生命联结,让观者重新思考人类与自然的关系;

4. 流变哲学:将消逝转化为新生的仪式,赋予“失去”以美学与哲学的双重意义。

当风暴在炮台写下白色诗行,

当森林将彩沙拥归胸膛——

我们终懂得:持守即放逐,流变即永恒。

露莎的沙盘是时空的显影液,每一粒偏离轨迹的沙都在扰动存在的纤薄织物。在这个追求固态永恒的时代,她以谦卑的姿态提醒我们:真正的永恒,恰在臣服于流变的勇气之中——恰如蔡国强在火药的绚烂中见证瞬息的永恒,露莎在沙的聚散间,参悟了宇宙最恒常的真理:所有的存在,不过是沙粒在时空中的一次诗意停留。