具身与生成:许晨茜虚空形构的艺术实践

2025-08-01 19:41

在绘画、可穿戴艺术、影像与行为艺术的跨领域实践中,艺术家许晨茜构建出根植于身体感知与自我表现的视觉语言,建立了捕捉瞬时性存在和内在状态的感官装置,即让-吕克·南希 (Jean-Luc Nancy) 所称的“让意义显现而非再现”。她关注“自动主义”(Automatisim)式绘画的过程——尤其珐琅艺术和表演性自画像——激活了一种极具情感性、直觉性和即兴性的视觉语法。

许晨茜的作品曾在伦敦Lychee One画廊、SunS Living Gallery、北京城市艺博会、燕郊双年展等空间展出,她的多元媒介实践试图激活身体与情绪之间的多重关联。许晨茜在虚空与物质、感知与存在、具身与生成的过程里找寻虚空形构的创作场域。

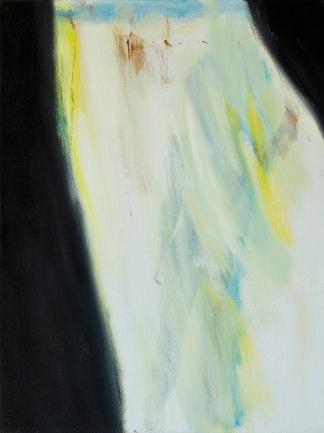

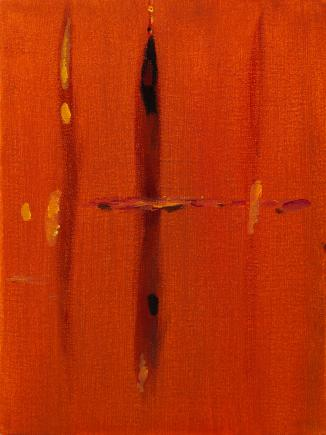

生活手稿,偶然想象展览现场,2025

©️Artist and SunS Living Gallery

别处的碎片展览现场《深处的诗学》系列,(POETICS OF THE DEEP Series),2024

©️ Artist and Lychee One Gallery

01 身体作为感官装置:表演、痕迹与情感

艺术史学家艾米莉亚·琼斯(Amelia Jones)认为身体艺术是主观性在时间维度上的展开,通过身体经验不断地重塑自我身份。在系列项目《另⼀世的铭⽂》(Inscriptions of Another Life) 中,许晨茜以运动的笔触将面部视作一个鲜活的记录界面—色彩、姿势与情感在其上交汇,构成了一本承载短暂性与潜意识痕迹的视觉日记。艺术家通过对色块的配置和线条的勾画进行面部的抽象化处理,融入身体动作的瞬间性以及情绪的变动,使面孔成为多维度的身体性和心理层面交汇的多维表达空间。

Inscriptions of Another Life

Face painting, Photographs

2017 - 2019 ©️ Artis

这些身体装置根据每日妆容进行互动性的身体书写,并隐喻了行为的内在动因。艺术家将“装饰”转化为精神维度的雕塑性介入,借由面部绘画将敏感、脆弱、不完美与碎片化的内在状态精致地外化。不同于面具的遮蔽功能,许晨茜的面部绘画并非用于掩饰或伪装,而是构建了一个超越语言的情感维度 — 一种具身化的情感行动,以及关于“灵魂尺度的重量”的主体性探索实践。

这种实践回应了具身现象学的核心观点,梅洛·庞蒂(Maurice Merleau-Ponty, 1962)提出身体不仅是人类存在于世界中的条件,更是感知与意识的发生地。相较于笛卡尔(Descartes)将心灵与身体二元分离的认知模型,现象学强调主体经验是在现实世界的交互中不断生成。许晨茜的面部绘画与行为的互文关注绘画中的“行动性”。这种在面部直接作画的过程挑战了传统装置艺术的物性逻辑,以流动的状态将情感视觉化——同时作为私密的自我仪式和作为公开的表达姿态。

02 抽象地形:风景、色彩与心理空间

荣格在“主动想象”(Active Imagination)的观点中表示“我们不是在塑造图像,而是让图像塑造我们”,自我成为有意识的中介,许晨茜将布面绘画视为潜意识的出口,捕捉介于意识与直觉之间的阈限空间。《片段》(Fragments)系列以扭曲的形态、抽象的符号、无定形的形状和大片静谧的色块游走于具象与抽象的模糊边界。这种视觉语言受到弗洛伊德潜意识自由联想的影响以及超现实主义“自动绘画”(automatism)的启发,构筑出精神性的观看场域和宁静的心灵地形图—- 并由此记录下情感的即兴涌现和自我意识不断漂流的轨迹。

In Passing 01, 2025, 布面油画

Enigmas of the Deep 03, 2025

布面丙烯

Enigmas of the Deep 05, 2025

布面丙烯

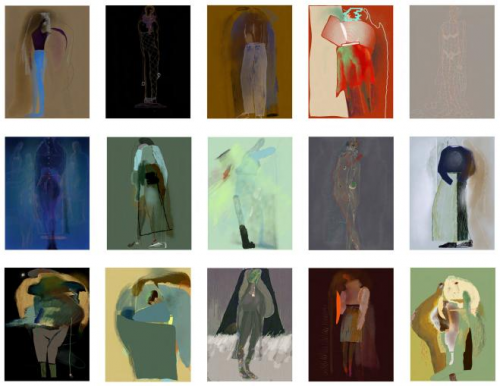

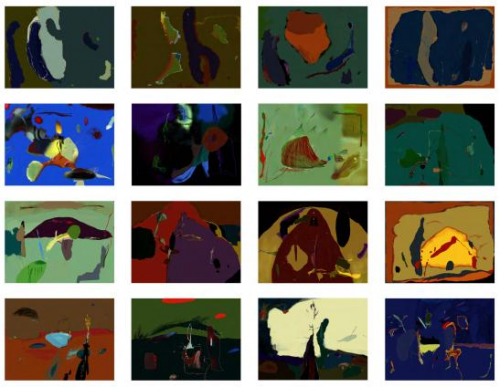

许晨茜也在iPad画布上展开了一系列“数字媒介”实验,聚焦于不受叙事束缚的情绪流动的“心境”。她的早期《无题》系列延续了她对“风景与身体”关系的关注,通过数字色彩的柔和过渡,重新审视了“身体”作为媒介的的可能性。她表示,“荧幕接近虚空”,在内心生活的持续展开中,每一天的感受如潮汐般发生、消逝,作品试图探寻身体如何在物理姿态与虚拟界面之间交汇,通过力道强度各异的线条和空间构图捕捉转瞬即逝的情感共鸣。抽象在其实践中成为了融合包容与暴露的艺术策略——在可见与不可见的间隙之间允许矛盾、断裂和渗漏同时存在,意义在观看过程中不断生成流动。

UNTITLED,Digital Painting,IPad,2017 - 2018

2022年之后,许晨茜的数字画面以介于日常观察与内在情绪之间的语言,从身体意象转向了更具多维性的的“心理地景”。这些层层叠叠、如梦似幻的图像,保留了浓重的个人情绪残影和情感投射,暗示着时间积累的不确定性以及编码于视觉标记中的经验沉淀— 作为日复一日的重复与差异的回应。

UNTITLED

Digital Painting

IPad

2022 - 2024

从颜料的涂抹、流动、凝固转变变成色块的堆叠、游移、隐退,许晨茜将抽象地形作为一种意识流式地内在情绪捕捉,构建出心理过程的可视化路径,揭示绘画本体的“过程性”(processuality)。对理性观看的拒绝,对语言系统的逃逸,色块如同“行动的残影”,诉说着创作者如何在画布上解剖内心波动,邀请观者踏入一个非叙事的精神通道,唤起观者对于自我记忆之共振。 观者仿若行走在“静中有动”的褶皱重新思考自身感知与存在的边界。

03 可穿戴的精神图景:珐琅作为具身媒介

许晨茜的首饰艺术创作实践,尤其是在她对珐琅这一媒材的持续投入,展现出她从“物质装饰”向“具身感知”的美学转向。在《未知的旅程》(The Unknown Journey)系列中,她以高温珐琅(vitreous enamel)创造出极具视觉冲击力的色彩。珐琅胸针突破了首饰的传统功能性界限,将这一古老工艺与当代装饰艺术的视觉语言相结合形成“可穿戴的画”。每一件作品如同一幅微缩的精神图景,浓缩了时间与空间、现实与想象的轨迹。

THE UNKNOWN JOURNEY, 2020 - 2022

可穿戴雕塑

钢胎珐琅、钢、不锈钢

在制作过程中,珐琅的烧制充满不确定性:每上一层釉彩,都可能因高温而发生崩塌,风险与奇迹始终并存。正如艺术家所言:“每一层都可能崩塌;每一次烧制都是与虚空的共舞。”这种高度敏感且难以预设的工艺特性,使作品承载着情绪与记忆的密度,体现了创作过程脆弱而强烈的“随机美学”。与熔融釉料、火、时间、空间和物质元素的混合珐琅成为“同时性媒介”——它集成光的闪烁、材质的厚度与肌理变化,保留制作过程中的瞬间痕迹,并沉积了冥想式的情绪张力。物是过程的轨迹,也是感知的精神容器,抽象碎片和未知的釉料形态蕴含着惊喜或陌生,显现与隐退、轮廓与晕染、熔融与冷却相互较量。

许晨茜的艺术实践从未止步于图像的精致再现,而是一场持续动态进行的具身与生成。碎片、面孔、抽象地形— 艺术家借由物质痕迹来呈现无形的心理感知,构筑出一条流动的感官经验的通道,通过身体进入材料,又在多元媒介中解放身体,展现出艺术家对主体经验的持续书写与重塑。

艺术家简介:许晨茜(Chenxi Xu)是一位以绘画为创作核心的跨媒介艺术家,毕业于英国皇家艺术学院,现工作于伦敦与北京。她的实践涵盖绘画、数字艺术、行为艺术与珐琅等领域,作品曾在中国、英国及欧洲多国展出,并被多家机构与私人收藏。她的作品融合古典东方美学与当代视觉语言,构建穿梭于虚实之间的艺术语境,在流动的结构中展开情绪与精神性的叙事,呈现诗歌般的视觉意境。

艺术家个人网站:chenxixu.com

作者简介:言蕤(Freya Fan),毕业于中央圣马丁艺术与设计学院文化批评与策展专业,曾获IAAC 7国际艺术评论奖(International Art Critics Award)提名,艺术媒体人、艺术评论人、自由撰稿人,文章发表于Wallpaper、ART021、阿那亚邮报、Art-Ba-Ba、Cc主义等多家艺术媒体杂志,长期关注时尚策展、时尚与艺术、女性主义、性别意识与及文化身份的建构,致力于在艺术媒介与叙事话语之间搭建对话桥梁。